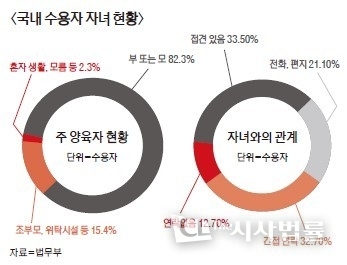

수형자가 범죄를 저지르고 수감될 경우, 이는 단순히 개인의 처벌에 그치지 않는다. 남겨진 가족들은 경제적·정신적 부담에 직면하고 있다.법무부 자료에 따르면, 2024년 7월 기준 미성년 자녀를 둔 수형자는 8,267명, 자녀는 1만2,791명으로, 이 중 6세 이하 3,093명(24.2%), 7~12세 4,889명(38.2%)이었다. 수형자의 72.3%가 입소 전 자녀와 함께 살았으나, 66.5%는 입소 후 자녀를 만나지 못했다.

자녀의 82.3%는 부모가 양육 중이지만, 51명은 홀로, 50명은 지인이 돌보며, 55명은 주 양육자가 확인되지 않았다.

부모의 부재로 인해 자녀들은 생계 위기, 정서적 불안, 사회적 낙인 등 다각적인 문제를 겪으며 성장 과정에서 심각한 위험에 처할 수 있다.

6일 <더시사법률> 취재에 따르면 수형자가 된 부모, 특히 생계를 책임지던 가장이 감옥에 들어간 이후 상당수의 수형자 가족이 경제적 기반 붕괴로 고통을 호소하고 있다.

가족 전체의 생활 수준이 하락하고, 대체 소득원이 없는 경우엔 생계 자체가 위협받는다. 부모의 수감으로 아이들이 학교생활에 적응하지 못하거나 중도에 학업을 포기하는 경우도 발생한다.

그러나 현재 우리 사회는 이들에게 충분한 도움을 주지 못하고 있는 실정이다. 수형자 가족, 특히 자녀를 지원하기 위한 별도의 법적 근거는 전무하다.

이러한 문제를 해결하기 위해 지난 2019년 ‘형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률’ 일부개정법률안이 심의·의결되어, 수용자 자녀에 대한 보호를 강화하는 조치가 포함되었다.

이 개정안에 따르면, 각 교도소장은 신입 수용자에게 미성년 자녀에 대한 보호조치를 의뢰할 수 있음을 알려야 하며, 수용자가 미성년 자녀와 접견할 때 접촉 차단시설이 없는 장소에서 만날 수 있단 내용도 포함했다.

또한, 지난 2020년 국회 입법조사처 에서는 <수용자 가족·자녀 지원을 위한 입법·정책 과제> 등의 정책 보고서를 발간하며 정기적인 실태조사와 함께 정부 차원의 종합적인 지원책 마련을 촉구하기도 했지만, 정책적 우선순위에서 밀려나면서 구체적인 실행으로 이어지지 못했다.

전문가들은 관련 법이 제정되지 못한 이유로 ‘수용자 자녀에 대한 국민적 인식 부족’을 지적했다.수용자 자녀에 대한 인식 부족은 수용자에 대한 부정적 시각이 자녀에게까지 이어지는 정서적 연좌제에서 비롯되며, 이는 자녀들이 부모의 수감 사실을 숨기게 만드는 요인이 된다.

법무법인 민의 황성업 변호사는 “수용자 자녀에 대한 심리 상담과 생계 지원 확대를 위해 관련 법 개정이 선행되고, 이를 뒷받침할 예산 확보가 필요하다”고 강조했다. 그는 수형자 가족 지원이 단순히 한 가정을 돕는 것을 넘어, 이들이 사회 구성원으로 재기할 수 있도록 돕는 장기적 투자로 바라봐야 한다고 덧붙였다.